俳句カレンダー鑑賞 9月

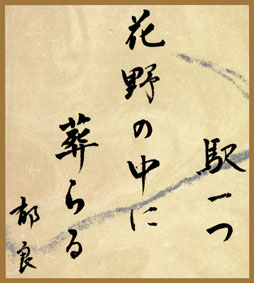

駅一つ花野の中に葬らる 佐藤郁良

|

句集『海図』所収。初出は「銀化」平成18年10月号。 郁良さんの文学経験からすれば、難しい漢字や難しい表現で、読み手の気を引く句は幾らでも出来そうだ。だが、郁良さんはそれをしない。掲句も難しくは書かれていないのだが、鑑賞となると難しい。廃線の駅を詩的に書いたと読めるが、別の読み方をすれば、駅を一つと数えているので小さな駅を想い、葬るは、覆い隠されたと読める。 花野に小さな駅が覆い隠されている、と読んで景が鮮明に浮かぶ。同時に何故か懐かしさを伴う。季語の花野が中心になりそうだが、駅の存在が象徴的に心に残る。この駅は、郁良さんが幾つも通過してきた過去の駅(思い出)の中の一つ、そんな風に思えるのだ。花野の中にあるのだから若い頃の思い出。そして、それは封印してしまっただろう思い出。それが懐かしい。 読み手にもまた通過してきた駅を懐かしく思い出させる句。それが初出の時から変らないこの句に対する印象である。(田口武) |

|

社団法人俳人協会 俳句文学館460号より |

俳句カレンダー鑑賞 9月

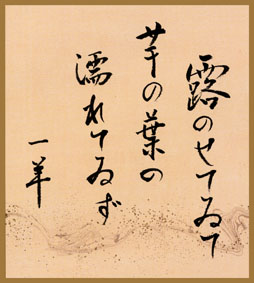

露のせてゐて芋の葉の濡れてゐず 白濱一羊

|

俳人協会新人賞を受賞した句集『喝采』所収。 里芋の葉の表面には水をはじく性質があるため、白露は丸く固まったままころころと葉の表面を移動していく。つまり里芋の葉は、露を乗せても、露に濡れることがないのである。 作者は芋の葉を凝視し、そのことを発見した。眼前の事象を当たり前のことと思えば何も起こらない。そこに不思議さを覚えた時に詩が生まれるのだ。 そしてこの句が単なるトリビアリズムを超え佳句となった所以は、作者の澄んだ眼差しを感じるからだろう。師の小原啄葉はそれを「童眼」と評したが、至言である。芭蕉の「俳諧は三尺の童にさせよ」に相通ずるものがある。 そしてこの句は七五五の破調だが、「の」「て」の繰返しでリズムが整えられている。凝視した時間の流れを象徴するかのようだ。 作者は含羞の人。この句には、その真摯な人柄や句作態度がよく表れている。(深谷義紀) |

|

社団法人俳人協会 俳句文学館460号より |

俳句カレンダー鑑賞 9月

秋の水ひかりの底を流れをり 井越芳子

|

『鳥の重さ』には、掲句をはじめ、たくさんの「ひかり」が登場する。 天地間のすべてのもの、山も、川も、花も、水も、「ひかり」があるからこそ美しい。作者の眼差しは、この「ひかり」を透き通った心で捉えている。対象物の表面を捉えるだけではなく、その裏側にまで迫っていく。そしてその眼差しの行き着いた先で、作者はひたむきに自分の言葉を探し求める。「ひかりの底を」という表現を得たことは、まさにそのことの証ではないだろうか。 ここではただ「秋の水」しか詠まれていないが、「ひかりの底を」という措辞によって、この句は大きくふくらみ、読む者に不思議な余韻を残すことになった。 また、墨量をおさえた書き振りには、乾いた秋の空気への思いが感じられる。 澄み切った秋の空気は水の底にまで到達していて、読む者はとびきり爽やかな「秋」の中へと誘われる。(ローバック恵子) |

|

社団法人俳人協会 俳句文学館460号より |

| 平成21年カレンダー鑑賞 | ||||

| 月 | 俳 句 | 作 者 | 鑑賞者 | |

| 8月 | 新涼の母国に時計合せけり | 有馬朗人 | 西村我尼吾 | |

| 7月 | 稗蒔や絹布に毛描きしてをられ | 茨木和生 | 藤勢津子 | |

| 7月 | 顔の汗草に落してひかりけり | 佐藤麻績 | 井門三千代 | |

| 6月 | けぶるまで見つめ菖蒲のかくれ花 | 手塚美佐 | 神山博子 | |

| 6月 | ふるさとの川渡るとき閑古鳥 | 栗田やすし | 下里美恵子 | |

| 5月 | 川を生む山の力や幟立つ | 能村研三 | 千田 敬 | |

| 5月 | 豆飯や佳きことすこしづつ伝へ | 上田日差子 | 今野好江 | |

| 4月 | 春光やさゞなみのごと茶畑あり | 森田 峠 | 村手圭子 | |

| 3月 | 雁帰る攫はれたくもある日かな | 大石悦子 | 石嶌 岳 | |

| 3月 | 万葉の風立つ蓬摘みにけり | 大嶽青児 | 小谷ゆきを | |

| 2月 | 雪解や千手ゆるめし観世音 | 鈴木貞雄 | 辰巳奈優美 | |

| 2月 | 残雪を弾き出でたる熊笹ぞ | 小澤 實 | 椎野順子 | |

| 1月 | 七人は重たからずや宝船 | 鷹羽狩行 | 大西素之 | |