俳句カレンダー鑑賞 9月

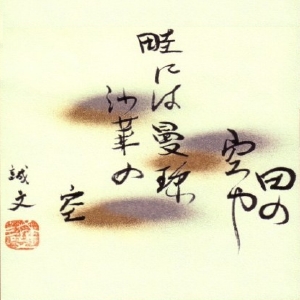

田の空や畦には曼珠沙華の空 阿部誠文

|

刈り入れの近づいた、一面見渡す限りの黄金波打つ田んぼ。その畦に、今朝、降って湧いたように、真っ赤な曼珠沙華が姿を現している。その唐突な出現によって、作者は田の空の中に畦の空、曼珠沙華の空を発見している。 田舎に暮らしていると、毎年のことながら、曼珠沙華の咲き方の唐突さに驚かされる。そして、彼岸花の名のとおり、毎年、時を違えず秋の彼岸の頃に咲くことで、人臭く仏臭い花であるとも思う。 作者は、その曼珠沙筆と一つになって、どこまでも青く、深く澄んだ空を見ている。その姿は、秋の日を浴びて、無限の旅の途中のようでもある。そして、時が来たら忽然とその姿を消す。畦はもとの畦に戻り、空は刈田の空となる。無常感とともに、空の青と曼珠沙華の赤がいつまでも目裏に残る。 (尾篭宏子) |

|

社団法人俳人協会 俳句文学館389号より |

■15年度カレンダー一覧に戻る■